谷川视野|新《公司法》下股东出资义务加速到期制度解读

注册资本认缴制赋予股东期限利益,而原《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)对出资期限缺乏限制,导致股东常设定过长出资期限以延缓出资。因此,当公司无力清偿到期债务时,尚未届期的股东出资便阻碍了公司债权人的债权实现。尽管《中华人民共和国企业破产法》(下称《企业破产法》)与《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》(下称《公司法解释(二)》)已规定了破产及特定解散情形下出资的加速到期制度,但实践中尚有大量公司未达破产清算条件而无法适用加速到期的情形。鉴于此,新《公司法》第54条规定,“公司不能清偿到期债务的,公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资。”该条目通过增设非破产解散情形下股东出资义务的加速到期制度,为债权人提供了更完善的保护。本文聚焦加速到期的适用条件与法律后果,对股东出资义务加速到期制度进行全面解读。

一、股东出资义务加速到期制度概述

(一)制度背景

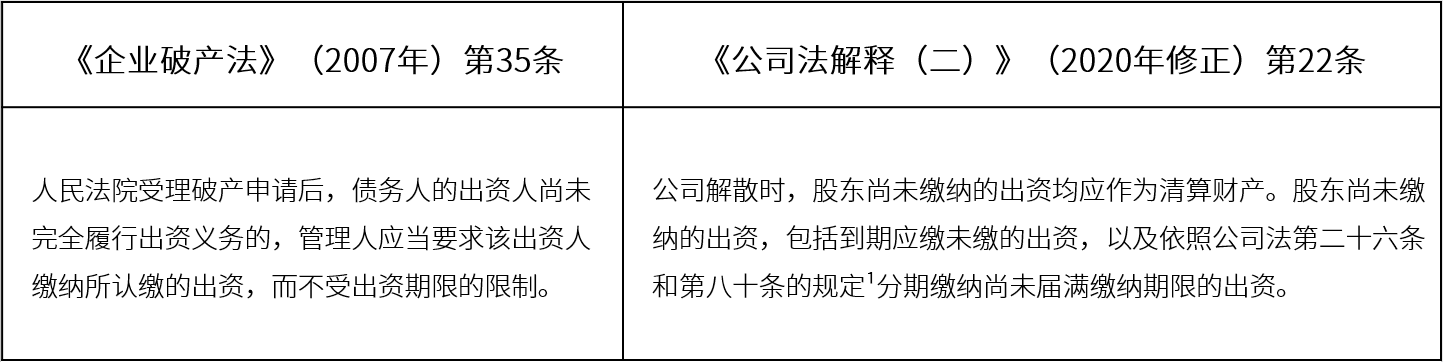

新《公司法》出台之前,《企业破产法》第35条与《公司法解释(二)》第22条分别规定了企业在破产情形与解散情形下的股东出资义务加速到期的适用。然而,对于公司正常存续状态下的股东出资义务加速到期问题,立法尚未有明确安排。

2019年《九民纪要》第6条对股东出资义务加速到期问题进一步作出细化规定,“在注册资本认缴制下,股东依法享有期限利益。债权人以公司不能清偿到期债务为由,请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的,人民法院不予支持。但是,下列情形除外:(1)公司作为被执行人的案件,人民法院穷尽执行措施无财产可供执行,已具备破产原因,但不申请破产的;(2)在公司债务产生后,公司股东(大)会决议或以其他方式延长股东出资期限的。”《九民纪要》的基本立场是保护股东出资利益,原则上不允许加速到期,仅在满足破产条件但不申请破产以及股东通过延长出资期限逃避出资义务的情形方可加速。由此可见,《九民纪要》实际上并不支持在非破产情形中要求股东出资义务加速到期。²

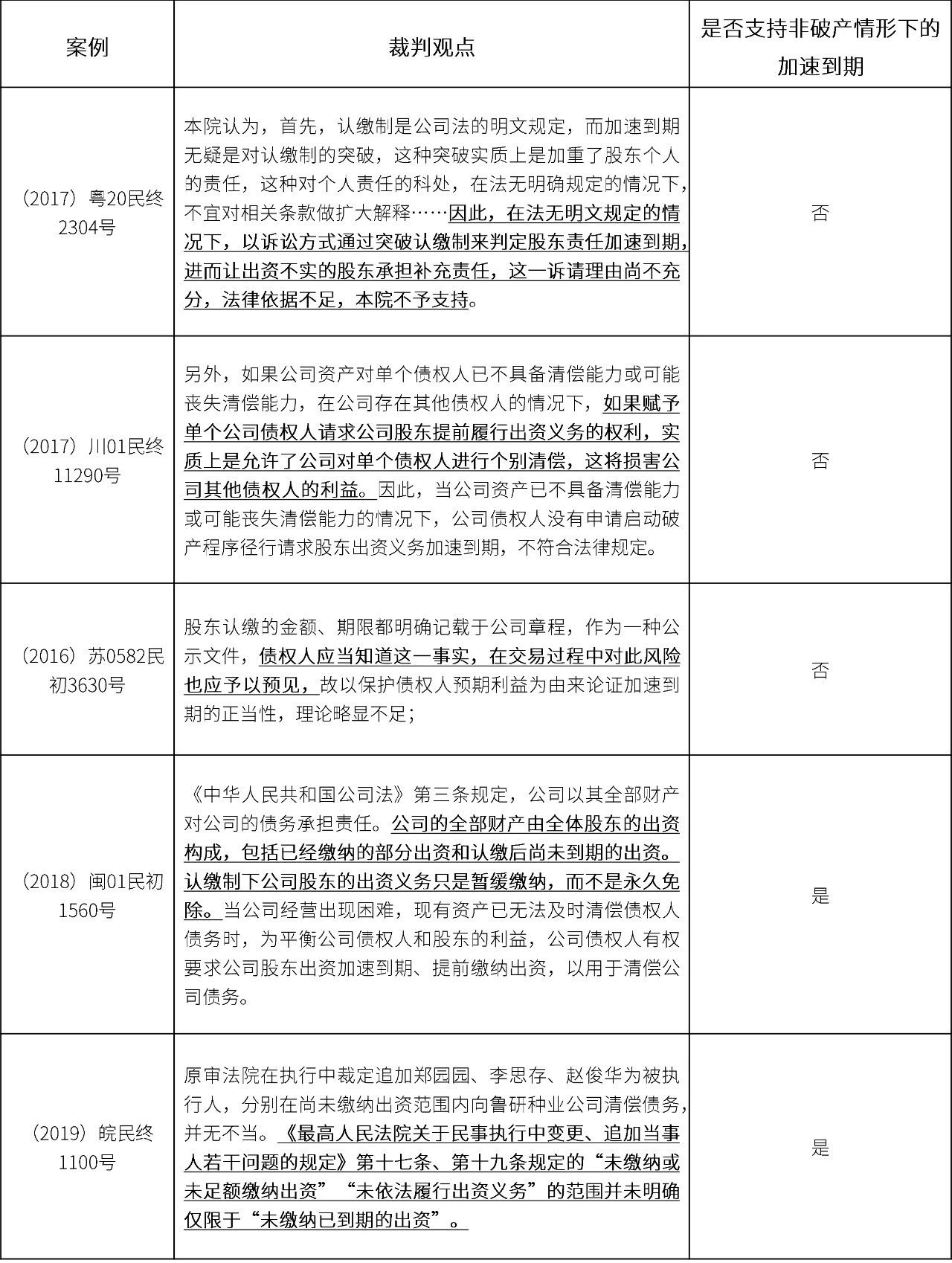

由于新《公司法》修改前我国现行法律对于股东在非破产情形下是否应适用出资加速到期规则缺乏明确的立法指引,加之近年来债权人要求股东加速履行出资义务的诉讼案件激增,各地人民法院在审理此类案件时,出现了裁判观点上的显著分歧。³

(二)理论依据

新《公司法》第54条的增设,为长期以来在非破产情形下股东出资义务是否应加速到期这一悬而未决的问题,提供了具有里程碑意义的明确指引,背后实质体现的是债权人利益、股东期限利益与公司利益的三方博弈。

2013年《公司法》修订,实行全面认缴制模式,保障股东在公司成立之后延期实缴出资的期限利益。一方面,期限利益体现公司与股东之间的合意,属于公司与股东意思自治的范畴。另一方面,股东期限利益信息具有公示公信效力,期限利益并不必然构成损害公司外部债权人风险外溢。公司外部债权人在与公司缔约时具备尽职调查的条件,能够在明知或应知股东具有期限利益的基础上理性决定是否与公司缔结债权债务关系。故此,股东期限利益在理论上具有正当性。⁴

从债权人视角出发,债权人一旦与公司建立权利义务关系,便依法享有以公司财产为首要保障、确保债权获得足额清偿的法定权利。尤为关键的是,在利益分配上,债权人优先于股东,这使得债权人实质上成为公司经营风险的“隐形分担者”。尽管公司经营的风险最终由股东承担,但从受偿顺序和权利保障的角度来看,债权人享有的是一种基于交易安全保障的投资性权利,其利益保障具有天然的优先性。⁵

而对于公司而言,股东出资义务的履行对公司利益亦产生直接影响。股东的出资义务是公司以独立法人身份存续的基础以及对外承担责任能力的保障。⁶所谓“有恒产者有恒心”,股东出资义务的履行可以填充公司资本底池,增强公司的偿债能力,从根本上提升公司在投资市场的竞争力。当公司因偿债股本不足而陷入非正常经营状态时,股东出资义务的加速到期有利于化解经营危机,帮助公司恢复正常经营。

在三方利益博弈的舞台上,新《公司法》明确了非破产情况下股东出资义务可以加速到期,这实际上反映了立法强化对债权人利益与公司利益维护,弱化股东期限利益保护的倾向。同时,新《公司法》也通过认缴制度的调整,设置5年的认缴期限,减少股东出资义务加速到期对股东期限利益的影响。

二、股东出资义务加速到期的适用条件

根据新《公司法》第54条规定,公司“不能清偿到期债务”是非破产情形下股东出资义务加速到期的唯一条件。只要公司不能清偿到期债务,未届出资期限的股东的出资都应加速到期,提前缴纳出资。加速到期的情形不再局限于“公司已具备破产原因,但不申请破产”和“公司债务产生后公司延长股东出资期限”两种特殊情形。⁷而对“不能清偿到期债务”的理解存在公司资不抵债说、公司财产强制执行不能清偿说以及债务不能清偿说三种观点。⁸

(一)公司资不抵债说

公司资不抵债说是指公司无法按期履行到期债务,同时现有资产在客观上明显不足以覆盖所欠债务,此时应认定公司丧失偿债能力,构成“不能清偿到期债务”这一适用条件。这一认定标准虽然提供了明确的判断依据,即通过公司经营状况或表面资产状况对其偿债能力进行客观量化评估,但实际上,影响偿债能力的因素还涉及其他相关因素。资金状况有时无法完全反映公司是否丧失偿债能力,公司或可通过调整经营战略来恢复偿债能力。此外,公司客观上资不抵债同时满足破产条件,债权人亦可根据《九民纪要》第6条适用加速到期制度,新《公司法》增设的非破产情形下的加速到期制度存在空置风险。

(二)公司财产强制执行不能清偿说

强制执行不能学说的核心在于强调,判定公司是否丧失清偿能力,必须以法院强制执行程序能否有效实现债权为依据,而非仅凭账面资产或公司单方声明。其优势在于通过多元化执行措施揭示企业财务真实状态,防止虚假资产转移,保障债权人权益,为加速到期制度提供了更科学的适用标准。⁹但同时,此种情况下加速到期认定“不能清偿到期债务”的标准需依赖诉权行使,增加了债权人权利行使的成本。

在北京市朝阳区人民法院(2023)京0105民初66074号民事判决书中,法院认为“本案中,某某公司对某某公司所负债务经法院强制执行后仍无财产可供执行,系明显缺乏债务清偿能力,构成具备破产原因但未申请破产,该种情况下,股东不应当继续享有期限利益,故刘**、李**对某某公司的出资义务应当加速到期。”

(三)停止支付说

停止支付说说是指,无论公司是主观意愿上的停止支付,还是因偿债能力丧失导致客观上支付不能,均构成“不能清偿到期债务”的适用情形。《企业破产法》上的“不能清偿到期债务”实则已经从“支付不能”被变通为“停止支付”概念。¹⁰新《公司法》采用停止支付说,与《企业破产法》的相关规定形成有机衔接,这一立法选择深刻体现了法秩序统一原理的要求,通过保持法律概念与制度逻辑的内在一致性,有效维护了我国商事法律体系的协调统一。停止支付说下,债权人所需承担的举证负担较轻,只需举证公司没有清偿对于自己的到期债务即可,无需考虑公司是主观意愿上的不愿支付还是客观上的支付不能。然而,当前的司法实践中尚未普遍认可“仅凭公司主观上的不愿清偿即可适用加速到期制度”这一观点。

相较之下,停止支付说更有利于发挥非破产加速到期的制度优势。新《公司法》第54条实质在于填补公司未达到破产条件时的加速到期规范的空白,适用上应避免与《企业破产法》的重复与冗余。因此,新《公司法》第54条“不能清偿到期债务”这一适用条件应理解为“公司主观不愿清偿、抑或公司客观上无法清偿但尚未满足破产条件”。

三、股东出资义务加速到期的法律后果

现有的司法实践中股东出资义务加速到期的法律后果主要分为两种,一是股东应缴出资归入公司,二是直接向提起诉讼的债权人个别清偿,由此在理论上产生了“直接清偿说”与“入库规则说”两种学说。两种学说的分歧在于如何平衡债权人的保护与公司利益的保护之间的冲突。

(一)入库规则说

入库规则说,是指股东承担出资责任缴纳的出资及赔偿归入公司,惠及全体债权人。一方面,债权人作为公司债权人,原则上不能直接要求股东出资。但若公司不能清偿债务且不向股东主张出资义务,会损害债权人利益。¹¹此时,债权已届期的债权人有权请求股东向公司出资,而非要求股东直接向其清偿。另一方面,出资加速到期应以公司利益为本位,加速到期后的股东出资或成盘活公司资产、恢复清偿能力的“救命稻草”。若要求股东直接向债权人清偿,可能浪费公司资本的经营价值。¹²此外,也有学者认为,入库规则可在最大范围内实现债权人公平清偿的目的,如果多个债权人提起加速到期,入库规则可以避免诉讼竞争和讼累。¹³

在上海市浦东新区人民法院(2024)沪0115民初67294号判决书中,法院认为“根据《公司法》第54条,公司不能清偿到期债务的,公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资。即该法条适用的前提应为‘公司不能清偿到期债务’,结果应为‘已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资’,但本案中,原告对被告某某公司3的债权尚未经法院生效判决确认,更未进入执行程序,被告某某公司3是否能够清偿到期债务暂无定论,即该法条适用的前提尚未成立,而即使该前提成立,依据该条款规定,该条款适用的结果是采取‘入库规则’,即股东加速出资应先付至公司,由公司再向债权人清偿,而非直接在个案中向债权人进行个别清偿。”

(二)直接清偿说

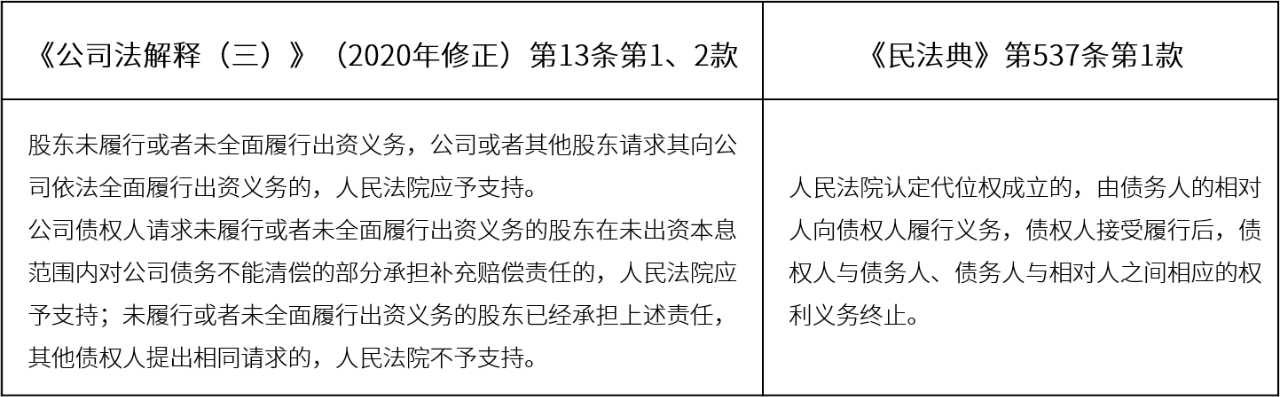

直接清偿说是指,股东承担出资责任缴纳的出资及赔偿直接对提起诉讼的债权人个别清偿。最高法在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》(下称《公司法解释(三)》)第13条第1、2款,一定程度上可得出向债权人个别清偿的结论。同时,最高法认为股东将出资直接交付公司与在应当出资的范围内就公司债务不能清偿的部分向公司债权人直接承担责任消灭公司债务,均属于股东履行出资义务的方式。¹⁴

同时,新《公司法》未规定或规定不明确时,依据立法法及民法适用原理,应适用《中华人民共和国》(下称《民法典》),股东出资责任及董事相关责任属侵权之债,公司不行使债权时,可适用债权人代位权制度。《民法典》第537条明确了由债务人的相对人向债权人清偿,可见《民法典》在引入代位权制度时,就放弃了“入库规则”,转而采取债权人直接受领清偿债权的路径。代位权规则的演变表明,在非破产重整情况下,将债权地位平等绝对化为债权实现的平等。新公司法中的股东出资加速到期的规则适用范围将企业状态提前至“不能清偿到期债务”状态,在尚不具备破产原因的情况下要求股东未缴出资加速到期,实质是强调债权人的机会平等而非债权实现的平等。股东出资加速到期制度也不宜解释为一种保全手段,而应当理解为一种债权实现手段,更符合经济逻辑。¹⁵

在上海市松江区人民法院(2024)沪0117民初15057号民事判决书中,法院认为“股东出资责任加速到期无非是股东对债权人承担出资不足补充赔偿责任的一种特殊情形,即便是出资缴纳期限已届至,进行直接清偿也同样面临着上述问题,故无实质理由加以区别。就公司个别债权人利益和整体债权人利益的平衡方面,在公司未进入破产程序的情况下,向个别债权人清偿,并不妨碍其他债权人申请公司破产,也不妨碍公司自身申请破产。一旦申请破产,未届出资缴纳期限的股东即应将其出资归入债务人财产,实现所有债权人公平清偿。如果不允许直接清偿,债权人考虑到在诉讼中付出诉讼费、保全费、律师费等成本,便无动力提起诉讼要求股东承担出资责任,导致公司法赋予债权人的请求‘股东提前缴纳出资’诉权弱化或虚化。如果按归入公司思路,债权人在请求股东向公司履行出资义务的同时,请求对该公司债权诉讼保全,在执行中同样可以达到直接清偿之效果,无非是让债权人大费周折而已。由于新公司法对该问题无明确规定,目前仍应按《九民纪要》精神判令股东向债权人直接清偿。”

(三)小结

股东出资加速到期制度的司法适用争议,本质上是公司资本制度改革中债权人利益保护与股东期限利益的价值冲突。新《公司法》第54条体现了对股东出资加速到期的两个基本态度:坚持公司维持原则,同时强化对债权人利益的保护。在公司未进入破产程序且不具备破产原因时,允许公司或债权人请求股东提前缴纳出资以维持经营或清偿债务,而不必通过破产程序,能够最大化保护债权人利益,减少诉累。同时,最高院在法答网上对“债权人以出资加速到期为由提起诉讼的,能否请求未履行出资义务股东直接清偿?”这一问题的回复中,也直接认可了“直接清偿说”。因此,“直接清偿说”更符合立法初衷和司法实践的需要。

四、结语

新《公司法》第54条实质性地构造了非破产情形下终止股东出资期限利益的全新制度,是公司资本制度改革与完善的关键组成部分。非破产情形下股东出资义务加速到期虽能强化债权人保护并遏制股东期限利益滥用,但亦可能对股东与债权人之间业已形成的利益格局造成冲击,打破原有的微妙平衡。未来,立法与司法实践应不断检视并完善这一制度,在追求效率的同时兼顾公平,促使公司资本制度实现适应性改革。

参考资料:

[1]《公司法》(2018)第二十六条和第八十条,现为《公司法》(2023)第四十七条和第九十六条。

[2]参见赵旭东主编:《新公司法讲义》,法律出版社2024年版,第194页。

[3]参见赵旭东主编:《新公司法重点热点问题解读——新旧公司法比较分析》,法律出版社2024年版,第88页。

[4]参见刘俊海:《论注册资本认缴制的兴利除弊:兼论期限利益与交易安全的动态平衡》,载《学术论坛》2024年第1期,第46页。

[5]参见张磊:《认缴制下公司存续中股东出资加速到期责任研究》,载《政治与法律》2018年第期,第127页。

[6]参见朱慈蕴:《股东出资义务的性质与公司资本制度完善》,载《清华法学》2022年第2期,第78页。

[7]最高人民法院民事审判第二庭编著:《中华人民共和国公司法理解与适用》,人民法院出版社2024年版,第256页。

[8]参见赵旭东主编:《新公司法适用与最高人民法院公布案例解读》,法律出版社2024年版,第185页。

[9]参见陈希:《股东出资加速到期解释论之展开》,载《河南大学学报(社会科学版)》,第55页。

[10]赵旭东主编:《新公司法条文释解》,法律出版社2024年版,第137页。

[11]王瑞贺主编:《中华人民共和国公司法释义》,法律出版社2024年版,第82-83页。

[11]前注[12],赵旭东主编书,第196页。

[13]刘斌编著:《新公司法注释全书》,中国法制出版社2024年版,第275页。

[14]前注[7],最高人民法院民事审判第二庭编著书,第258页。

[15]王毓莹:《实践法学笔谈|王毓莹:入库还是直接清偿——新《公司法》第54条的理解》,载微信公众号“法律适用”,2024年11月11日上传。