谷川视野 | 新《公司法》下清算义务人及清算人义务责任的规范解读

新《公司法》相较于2018年版《公司法》(下称“原《公司法》”),在清算义务人及清算人义务责任方面进行了显著的修订与调整。本文将通过对比分析新旧《公司法》的相关规范,深入解读新《公司法》框架下清算义务人及清算人的义务责任。

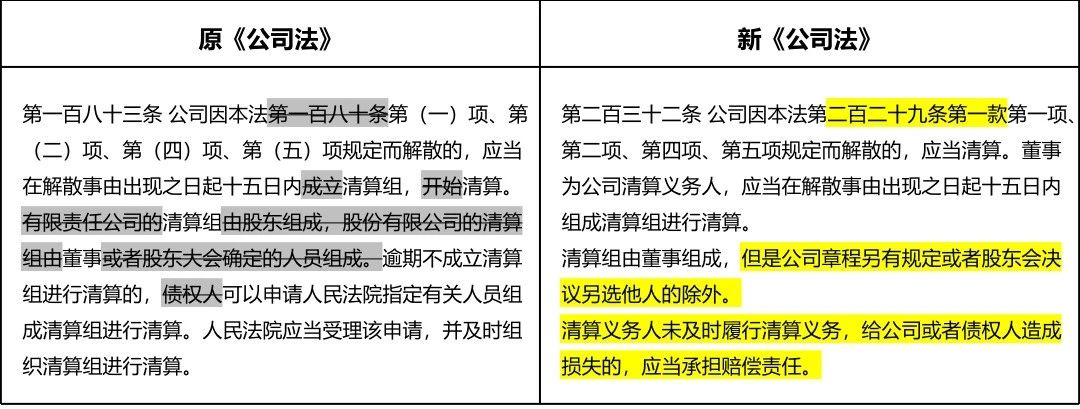

一、清算义务人及清算组组成的修订

(一)清算义务人

根据新《公司法》第232条第1款,董事为公司清算义务人。清算义务人是指在公司解散后依法负有组成清算组启动清算的主体。《公司法》修订前,理论和实务中对清算义务人存在较多争议。在司法实践中,部分法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》(下称“《公司法解释(二)》”)第18条¹的规定,将有限责任公司的全体股东均认定为清算义务人,从而导致未参与公司经营的小股东亦需承担相应的清算责任。《中华人民共和国民法典》第70条规定²,法人的董事、理事等执行机构或者决策机构的成员为清算义务人。此次《公司法》修订,将董事规定为清算义务人,与《民法典》的规定保持一致,解决长期以来的争议。

新《公司法》不再将股东作为清算义务人,原因在于股权与经营权分离的公司制度背景下,股东的清算义务丧失合理来源。多数股东并不实际参与公司的日常经营管理,其难以对公司经营状况形成全面、准确的认知,因此在客观上缺乏及时启动清算程序所必需的信息基础与判断能力³。董事对公司的信息掌握较为全面,更有能力对公司是否清算作出判断。同时董事对公司承担的信义义务贯穿公司存续的始终,清算义务系董事信义义务在清算阶段的体现⁴。

根据新《公司法》第232条第3款对清算义务人的清算义务与责任进行具体规定,对此应当从以下几个方面进行把握:

1.清算义务人须在解散事由出现之日起15日内组成清算组。

2.有权请求赔偿的主体为公司或者债权人。

3.清算义务人的赔偿责任属于过错责任。责任的构成不仅要求清算义务人主观上具有过错,客观上未及时履行清算义务、造成损害,还要求损害与清算义务人未及时履行清算义务之间存在因果关系。

在上海市第二中级人民法院(2022)沪02民终10169号民事判决书中,法院认为,法人的董事等执行机构或者决策机构的成员为清算义务人,甲公司各小股东均非清算义务人。即便认定甲公司小股东均为清算义务人,但甲公司重要财产、账册、重要文件均由大股东乙公司保管,故对上述材料灭失导致公司无法清算的事实,各小股东并无直接过错。

(二)清算人

清算人,也称清算组成员。清算组是依法成立的用以接管解散公司,负责解散公司财产的保管、清理、估价、处理、分配等事务的专门机构。新《公司法》改变了此前有限责任公司为股东,股份有限公司为董事或者股东大会确定的人员组成的规定,统一规定除公司章程另有规定或者股东会决议另选他人的外,由董事组成。

新《公司法》在清算人的选任上,赋予公司一定的自主权。公司章程或者股东会决议可参照《公司法解释(二)》第8条法院指定清算组成员的范围⁵,选择由股东、监事、高级管理人员,依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介机构,依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介机构中具备相关专业知识并取得执业资格的人员等组成清算组。需要注意的是,公司章程或者股东会决议另选他人的,只有相关人员最后确定成为清算组成员的才承担清算组的职责。

(三)清算义务人与清算人义务责任的分离

清算过程涵盖清算启动、清算执行和清算终结等阶段。清算义务人的义务并非贯穿清算过程始终。根据新《公司法》的规定,清算义务人仅在未履行启动清算程序义务的情况下承担责任;清算人因瑕疵清算或恶意清算行为,依法承担相应的法律责任。简言之,清算义务人仅对清算程序的启动承担责任,清算人则对清算事务的执行承担责任。就清算义务人的赔偿责任而言,对公司清算义务人未及时履行义务的赔偿责任追究,仅能弥补公司及债权人已发生的损失,并不能替代清算程序本身,公司仍需依法进行清算。

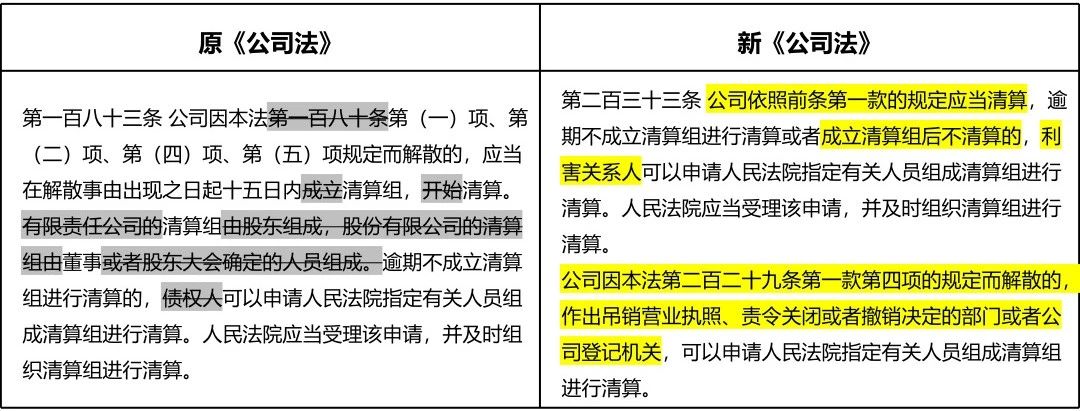

二、强制清算申请人范围的扩大

(一)利害关系人申请强制清算

原《公司法》规定,逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。新《公司法》将强制清算申请人范围由“债权人”扩大至“利害关系人”,与《民法典》第70条第3款保持一致。所谓“利害关系人”,学界主要采广义解释,主要包括公司的股东、实际控制人、监事、高级管理人员、职工和债权人等。由于新《公司法》已将董事明确为清算义务人,故其不属于利害关系人。

(二)行政机关申请强制清算

新《公司法》第233条第2款引入行政机关申请强制清算制度,是对强制清算申请制度的重大完善。该制度旨在解决公司因行政强制解散而产生的清算僵局,即清算义务人怠于履行清算义务,从而填补了原《公司法》在该方面的立法空白。具体而言,对于因被吊销营业执照、责令关闭或被撤销而解散的公司,考虑到作出解散决定的行政部门或公司登记机关对公司具有监管职责,当清算义务人逾期未成立清算组或成立后怠于清算时,相关行政机关有权依据该条款申请法院强制清算。

上海某技术开发中心强制清算案中⁶,上海某技术开发中心(国有联营企业)成立于1990年,因经营不善,2003年被吊销营业执照后长期未清算,导致资产流失。2020年,主管部门向上海铁路运输法院申请强制清算。法院查明其逾期未履行清算义务,指定清算组后,仅用3个月完成清算及注销,高效清理国有“僵尸企业”,社会效果显著。

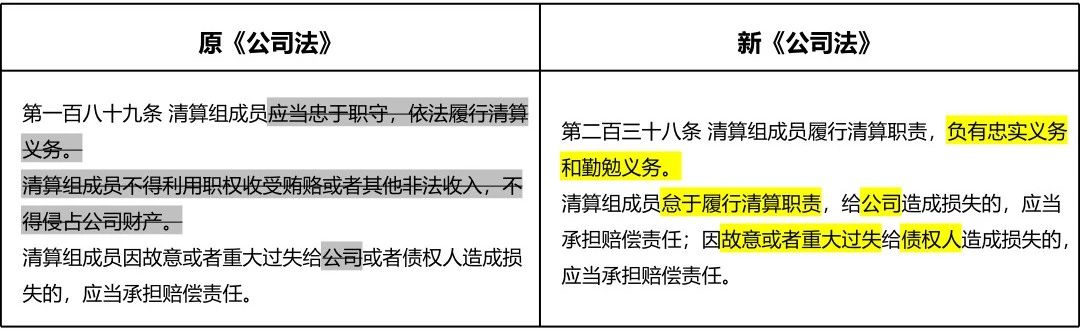

三、清算人信义义务和违约责任的增修

(一)清算人的信义义务

新《公司法》第238条第1款对清算人的义务与责任进行了重大制度性调整,明确并强化了清算人过程中的信义义务,为规范清算程序、保护债权人利益提供了更为坚实的制度保障。具体而言,原《公司法》第189条仅笼统地要求清算组成员“忠实地执行职务”,既未确立具体的义务标准,也未能清晰界定清算人义务与公司正常经营状态下董事、监事及高级管理人员义务之间的区别与联系。这种立法上的模糊性导致清算人的履职标准缺乏可操作性,同时也未能充分体现清算程序这一特殊阶段对义务主体的特殊要求,在实践层面容易产生法律适用上的困惑与争议。新《公司法》明确规定清算人的义务的双重内涵,将清算人义务与与正常经营状态下的董监高义务相挂钩,即同样适用忠实义务和勤勉义务的标准。

1.忠实义务

根据新《公司法》第180条第1款⁷,清算人的忠实义务应理解为清算人在执行公司清算事务时,应忠于职守,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益,不得滥用职权谋取个人利益。新《公司法》第181条,通过反向列举违反忠实义务的事项,明确忠实义务的具体范畴。具体而言,清算人的忠实义务可总结为以下三个方面⁸:

禁止获得非法、不正当利益。清算人在清算过程中禁止利用职权贿赂或收受其他非法收入,为他人谋取非法收益。

禁止越权侵占、挪用公司财产。清算人在清算过程中 不得擅自占有、使用、处分公司财产,包括但不限于将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储、将公司资产用于个人消费、将公司财产用于非法活动等。

禁止泄露公司秘密。公司秘密包括公司采取保密措施的各项技术、商业、管理、财务等信息。清算组成员负有严格的保密义务,即使在公司即将注销的情况下,也不得泄露任何公司秘密。

2.勤勉义务

根据新《公司法》第180条第2款⁹,清算人的勤勉义务应当理解为清算人执行职务时应当为公司、债权人的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。新《公司法》虽对清算人的勤勉义务进行概括性规定,但是对勤勉义务的内容并未作详细的规范。本文认为,勤勉义务以清算人履行法定清算职责为前提。故勤勉义务的内容,应当基于清算人的法定清算职责进行认定。

a)通知与公告债权人进行债权申报

新《公司法》第235条规定¹⁰,清算组成立后10日内需书面通知已知债权人,60日内在国家企业信用信息公示系统或报纸公告,确保债权人及时申报债权。未履行通知义务导致债权人未获清偿的,清算人需承担赔偿责任。

在上海市浦东新区人民法院(2024)沪0115民初34867号民事判决书中,法院认为清算时原告的债权已经生效判决确认,二被告称将清算事宜电话通知原告,但未提供证据,故某某公司在清算时仅在国家企业信用信息公示系统刊登公司注销信息,但未直接向原告履行通知义务,导致原告未能及时申报债权,并获得清偿,原告据此请求二被告作为清算组成员对其损失承担赔偿责任,于法有据,依法应予以支持。

b)清理公司财产并编制报表、制定并执行合法清算方案

新《公司法》第236条规定¹¹,清算人在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。清算人需全面核查公司资产、负债,编制资产负债表和财产清单,确保账目清晰;清算方案需经股东会或法院确认。《公司法解释(二)》第15条第1款规定¹²,未经确认的清算方案,清算组不得执行。

在北京市第一中级人民法院(2022)京01民终1676号民事判决书中,法院认为谷江某某是沃睿公司的法定代表人和实际经营管理者,未按照公司法上述规定履行清算程序,而是将清算、注销事务委托代办公司办理,既未制定清算方案报股东会确认,亦未在清算结束后制作清算报告报股东会确认,其自行委托代办公司注销公司的行为侵犯了其他股东的合法权益,应承担相应的赔偿责任。

c)达成破产条件时申请破产清算

清算人若发现公司资不抵债,应立即向法院申请破产清算,否则可能因拖延导致损失扩大。

(二)清算人的违信责任

原《公司法》第189条第3款规定,清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。原《公司法》将清算人对公司和债权人的赔偿责任置于同一标准之下,且仅以“故意或者重大过失”作为责任承担的构成要件。新《公司法》第238条第2款区分了清算人对公司和债权人的责任:对公司,因“怠于履行职责”承担赔偿责任;对债权人,则仅在“故意或重大过失”情况下承担责任。

1.对公司的违信责任:怠于履行清算职责

清算人怠于履行清算职责,是对信义义务的违背,由于信义义务具有内部性,因此清算人仅需对公司承担赔偿责任。根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第14条¹³,“怠于履行清算职责”是指清算人在法定清算事由出现后,在能够履行清算义务的情况下,故意拖延、拒绝履行清算义务,或者因过失导致无法进行清算的消极行为。若某一清算人能够举证证明其已经为履行清算义务采取了积极措施,可不认为其怠于履行清算职责。

2.对债权人的违信责任:故意或重大过失

鉴于清算组成员通常由公司董事组成,与公司存在关联关系,存在其在清算过程中,因故意或重大过失协助公司逃避债务,致使债权人遭受损失的风险。因此,法律有必要对清算组成员的责任进行明确规定,以保障债权人的合法权益。清算人对公司债权人承担赔偿责任,属于侵权责任范畴,应当满足一般的侵权责任要件。

a)清算人主观上存在故意或重大过失

所谓“故意”,是指清算组清楚地知道自己的清算行为违反了法律、法规或对债权人应尽的信义义务,但仍然选择继续实施,或者放任损害结果的发生。而“重大过失”则指清算组在清算过程中严重缺乏基本的职业素养和谨慎态度,例如,未能充分调查公司资产负债情况、未能合理评估资产价值、未能制定可行的清算方案等,最终导致债权人遭受损失。

b)清算人客观上给债权人造成损失

司法实践中对清算造成的损失范围认定存在不同做法。广东省深圳市福田区人民法院(2016)粤0304民初10045号民事判决书中,法院认定怠于履行清算义务造成的公司损失,以最近一次年检报告的净资产与实际清算资产的差额来计算。最高人民法院(2017)最高法民申808号民事裁定书中,法院认定,在逾期清算之后,未经允许对债权人进行单独清偿的行为,属于财产损失的范畴。

c)清算行为与债权人损失之间存在因果关系

损害发生的时点对与因果关系成立至关重要。以流失、财务账册丢失为例,公司财产流失和财务账册丢失是否因清算义务人怠于履行义务所致,需以清算事由发生的时间点为界定。若相关情况在此之前已发生,则债权人不得追究清算义务人的清算责任。广东省高级人民法院(2024)粤民申16216号民事裁定书中,法院认为某某公司在被吊销营业执照之前已经不存在查封财产以外的其他财产的事实,易言之,公司清算开始前,公司的财产就已经被查封,此时清算人就算怠于清算,其“怠于清算”的行为与“主要财产灭失”之间亦不存在因果关系。

就因果关系的认定而言,司法实践中部分法院采因果关系推定说。云南省嵩明县人民法院(2024)云0127民初2354号民事判决书中,法院认为在追究股东清算责任的场合,应当适用因果关系推定原则,即当债权人已经初步证明股东怠于履行清算义务、公司处于无法清算状态时,推定二者之间具有因果关系,除非股东能够提供相反证据证明不具有因果关系。本案中,陈某某、张某甲、张某乙未提供证据证实某丙公司的财务情况,无法满足清算条件,故应当推定陈某某、张某甲、张某乙怠于某己公司重要文件灭失导致公司无法清算与某庚公司无法实现债权之间存在因果关系。

四、结语

随着新《公司法》的落地实施,我国公司治理与市场退出机制正式迈入法治化、规范化的新阶段。通过本文对新《公司法》下清算义务人及清算人的义务责任的解读,不难发现,新法对清算义务人及清算人义务责任的修订,不仅是对过往实践中模糊地带的清晰回应,更是对市场主体权益保护与市场秩序优化的系统性升级。

对企业而言,新《公司法》既是约束,更是机遇。一方面,清算义务人及清算人需重新审视自身的法律风险防范机制,避免因怠于履行义务陷入赔偿责任漩涡;另一方面,清晰的责任边界与程序规范也为市场主体提供了可操作的行动指南,有助于降低清算纠纷成本,加速“僵尸企业”出清。可以预见,新法将在优化营商环境、激发市场活力中释放更大效能。

参考资料:

[1]:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十八条 有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东未在法定期限内成立清算组开始清算,导致公司财产贬值、流失、毁损或者灭失,债权人主张其在造成损失范围内对公司债务承担赔偿责任的,人民法院应依法予以支持。有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东因怠于履行义务,导致公司主要财产、账册、重要文件等灭失,无法进行清算,债权人主张其对公司债务承担连带清偿责任的,人民法院应依法予以支持。上述情形系实际控制人原因造成,债权人主张实际控制人对公司债务承担相应民事责任的,人民法院应依法予以支持。

[2]:《中华人民共和国民法典》第七十条 法人解散的,除合并或者分立的情形外,清算义务人应当及时组成清算组进行清算。法人的董事、理事等执行机构或者决策机构的成员为清算义务人。法律、行政法规另有规定的,依照其规定。清算义务人未及时履行清算义务,造成损害的,应当承担民事责任;主管机关或者利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

[3]:参见赵旭东主编:《新公司法条文释解》,法律出版社2024年版,第507页。

[4]:参见李建伟主编:《公司法评注》,法律出版社2024年版,第923页。

[5]:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第八条 人民法院受理公司清算案件,应当及时指定有关人员组成清算组。清算组成员可以从下列人员或者机构中产生:(一)公司股东、董事、监事、高级管理人员;(二)依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介机构;(三)依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介机构中具备相关专业知识并取得执业资格的人员。

[6]:参见王艳丽等主编:《新公司法:条文详解 •理论探讨 •典型案例》,法律出版社2024年版,第400-401页。

[7]:《中华人民共和国公司法》第一百八十条第一款 董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。

[8]:参见赵旭东主编:《新公司法条文释解》,法律出版社2024年版,第519页。

[9]:《中华人民共和国公司法》第一百八十条第二款 董事、监事、高级管理人员对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

[10]:《中华人民共和国公司法》第二百三十五条第一款 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。

[11]:《中华人民共和国公司法》第二百三十六条第一款 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。

[12]:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十五条第一款 公司自行清算的,清算方案应当报股东会或者股东大会决议确认;人民法院组织清算的,清算方案应当报人民法院确认。未经确认的清算方案,清算组不得执行。

[13]:《全国法院民商事审判工作会议纪要》14.【怠于履行清算义务的认定】公司法司法解释(二)第18条第2款规定的“怠于履行义务”,是指有限责任公司的股东在法定清算事由出现后,在能够履行清算义务的情况下,故意拖延、拒绝履行清算义务,或者因过失导致无法进行清算的消极行为。股东举证证明其已经为履行清算义务采取了积极措施,或者小股东举证证明其既不是公司董事会或者监事会成员,也没有选派人员担任该机关成员,且从未参与公司经营管理,以不构成“怠于履行义务”为由,主张其不应当对公司债务承担连带清偿责任的,人民法院依法予以支持。